Évolution du documentaire à travers ses outils 2 / 2

Maîtrise de la technique

Des innovations techniques prometteuses

La vidéo évolue, Sony propose en 1971 l’Umatic, la vidéo sur cassette, le même principe que le Portapak mais en couleur ! La qualité n’est pas très convaincante, ce système intéressera surtout, les associations et les ateliers éducatifs. Il faudra attendre son évolution, avec le BVU (Broadcast Video Unit), pour que la vidéo prenne son essor et entre à la télévision, vers 1978.

Les tables de montage fonctionnent alors sur le principe de l’éditomètre mais le montage vidéo comporte un défaut de taille: une fois le montage commencé, il n’est pas possible d’insérer un plan au milieu, à moins bien sûr de refaire toute la suite jusqu’à la fin. La seule autre option est de procéder à une nouvelle génération de copie ce qui, en électronique analogique, détériore sérieusement la qualité de l’image. Pour les actualités du journal télévisé, chaque plan monté restera ou sera recouvert mais le temps des séquences sera conservé, sans possibilité de revenir en arrière. Cette contrainte oblige les monteurs à réfléchir un peu plus en amont.

Malgré tout, le BVU intègre une nouveauté pour une unité légère vidéo : le timecode ou code temporel. Au moyen d’une piste spécialisée, chaque image est numérotée sous le format heure/minute/seconde/image. En incrustant le timecode sur les images, chacune d’elles est référencée. Ainsi plusieurs recopies sont permises car, même si la qualité de l’image se détériore, il est possible de procéder à une conformation : remonter entièrement le film sur une nouvelle bande en utilisant les informations de timecode. En multipliant les copies, le monteur a alors la liberté d’insérer des plans, de changer la place des séquences, comme en montage argentique.

La vidéo entre timidement dans le paysage documentaire avec des films comme « Pour que la guerre s’achève » des frères Dardenne de 1980 ou les films de Robert Kramer après 1984. Cependant, faire des films en vidéo relève d’arguments essentiellement financiers. La bande est tellement économique par rapport à l’argentique que les plans se multiplient au tournage et que les interviews peuvent durer des heures.

La vidéo grand public va jouer un rôle déterminant

Au milieu des années 1970, différents formats de magnétoscope vidéo émergent. Le marché est juteux et les principaux fabricants vont se faire la guerre, Betamax pour Sony, VHS pour JVC, V2000 pour Philips. Bien que proposant la plus mauvaise qualité d’image, c’est le format VHS qui va s’imposer. Sony va garder son format de cassette ½ pouce qui fera le succès de sa nouvelle caméra professionnelle. La Betacam est aussi un concept, le magnétoscope est accroché à la caméra, ne faisant qu’un seul bloc. Malgré ses 12 kg, la Betacam reste compacte et équilibrée, pareil au principe Aaton. Sortie en 1982, elle équipe toutes les télévisions à partir de 1985. L’outil devient une référence mondiale. L’ergonomie est bien réfléchie. Sous ses doigts, l’opérateur peut accéder à tous les réglages même le volume du son. Pendant le temps de son règne, la Betacam bénéficie de nombreuses améliorations : capteur CCD, passage en SP (Superior Performance) avec des bandes au métal, amaigrissement avec des versions combo. Elle restera néanmoins toujours au format 4/3.

Pour le grand public, les caméras sortent au milieu des années 80. Ce sont des caméras de poing avec magnétoscope inclus: on les appellera caméscopes. La qualité reste très moyenne mais Sony, après la déconvenue de son Betamax, met au point un nouveau format de tournage, le vidéo 8, puis sa version améliorée : le Hi8.

Quelque chose est en train de bouger, le Hi8 est économique et permet à tout un chacun ou presque de s’essayer au cinéma, de faire du montage. Des associations proposent des ateliers vidéo, les artistes s’en emparent, et quelques documentaires sont réalisés pour les chaînes locales qui commencent à apparaître à partir de 1988.

Évolution inéluctable vers la technologie numérique

Le montage vidéo invente ses outils au fur et à mesure et les bancs de montage se complexifient. Les consoles de montage automatisé, comme la BVE900, peuvent commander plusieurs magnétoscopes. Il est maintenant possible de mélanger les images, faire des incrustations, commander des effets spéciaux… les tâches sont divisées entre chaque équipement et les salles de montage, remplies de matériels par racks entiers, ressemblent à des usines à gaz. Elles sont d’un coût conséquent, la location est donc chère et les montages demandent d’être bien préparés ou pré-montés. Un avantage tout de même, la conformation est à présent automatisée. Cela donne lieu dans les années 1980 à un engouement pour les effets, souvent de mauvais goût, faisant la démonstration de la capacité des équipements.

C’est alors que, autour de 1995, le numérique arrive, d’abord par l’informatique et le montage virtuel. C’est la société Avid qui met le principe en place: les images, repérées par leur timecode, qu’elles soient argentiques ou vidéo, sont numérisées sur des disques durs, puis le montage se fait sur une interface graphique. Au début, le système est assez lourd, manque de puissance, d’espace disque, la numérisation se fait en temps réel et la sortie finale a besoin d’une conformation. Mais les avantages sont importants: nombre de pistes son, effets en direct, insertion de plans, et surtout une quantité illimitée de versions… les essais peuvent se multiplier. Par ce procédé de montage non-linéaire, la pensée peut aussi se déplacer, le monteur peut changer d’approche. Malgré les facilités offertes par l’interface graphique, le temps pour monter un film n’a pas vraiment changé, on voit apparaître plus d’exigence et le pouvoir du « final cut » se déplace. Les modifications après visionnage pour validation se font plus nombreuses.

Coté caméra, Sony évolue et, en 1993, la Beta devient numérique. La qualité d’enregistrement est incontestable et les capteurs ont été nettement améliorés. Le documentaire passe maintenant volontiers à la vidéo numérique bien que la définition soit toujours en mode standard. D’autres formats vont arriver de la part des concurrents (DVCPRO, P2).

Les possibilités numériques stimulent les innovations

Dans le domaine grand public, un large consortium de fabricants met au point un nouveau format, le DV (Digital Video), qui va faire l’effet d’une bombe. Un premier caméscope numérique sort en 1995, la Sony DCR-VX1000, relativement abordable. Elle est vendue 28.000 FF ce qui correspond à environ cinq mois de Smic de l’époque. L’image numérique de compression 5/1 est très stable, les capteurs en 3ccd reprennent la technologie des caméras pro. Une connexion numérique IEEE 1394 ou FireWire est accessible ce qui permet une liaison numérique avec un ordinateur sans perte de qualité. La post production est plus facile , il n’est plus besoin de passer par une conformation.

C’est une caméra de poing, ou handycam, avec des réglages automatiques comme dans toute la série grand public. Elle va déclencher un changement significatif. Beaucoup de réalisateurs tirent rapidement parti de ces avantages et proposent des films intimistes, allant jusqu’à l’autoportrait. Avec ce genre de caméra, Agnès Varda deviendra glaneuse pour son film sur les glaneurs, sorti en salles en 2000. De par sa taille, la caméra permet de filmer ce qu’on veut quand on veut, et autorise une plus grande interaction avec son sujet, un des rêves du cinéma direct. Comme tous les réglages peuvent être automatisés, la maîtrise de l’outil peut être partielle, l’équipe de tournage peut se limiter au seul réalisateur. Les productions se jettent sur cette configuration de tournage, tellement plus économique. Mais, bien que la liberté offerte favorise un développement de créativité, la qualité du rendu cinématographique s’en ressent parfois.

Dans les nouvelles versions, les caméras sont équipées d’un écran LCD pivotant. Pour Alain Cavalier, “En se libérant de l’œilleton, l’opérateur n’est plus caché par la caméra et cela lui permet de mieux rentrer dans l’espace de son sujet“. Si ce n’est pas toujours le cas, cet écran change le regard du cadreur, celui-ci par le recul devient spectateur de son cadre et moins proactif. Même si la caméra est plus mobile, que de nouvelles positions sont possibles, notamment en hauteur, l’opérateur interagit moins avec le sujet (aussi pour des questions d’ergonomie) que s’il reste immergé dans l’image à travers l’œilleton. Il est vrai que celui-ci est souvent de plus mauvaise qualité.

Un des gros soucis de la vidéo au format standard reste son manque cruel de définition, incitant les opérateurs à privilégier les gros plans en découpant plus les séquences. Cette tendance a comme résultat un manque de description des situations. De plus le rendu vidéo est ressenti comme froid. Les caméras haute définition vont apporter un espoir.

Tout début 2000, Sony sort la HDCam, dans le même esprit que la Betacam avec son épaulière équilibrée. Sa définition de 1920×1080 dépasse largement le 16 mm et se rapproche du 35mm qui compte 3.000 lignes de définition : enfin une très belle image vidéo.

Pour le grand public c’est la même chose, en 2003 le DV passe en HDV, tous les autres formats vont passer en haute définition et puis Apple lance un nouveau logiciel de montage : Final Cut Pro…

La première version du logiciel sort en 2000, mais en 2004, avec la version 5, le logiciel a trouvé sa maturité. Très peu cher, il a toutes les fonctions nécessaires pour un travail professionnel et, comme les ordinateurs Mac se démocratisent, le montage aussi.

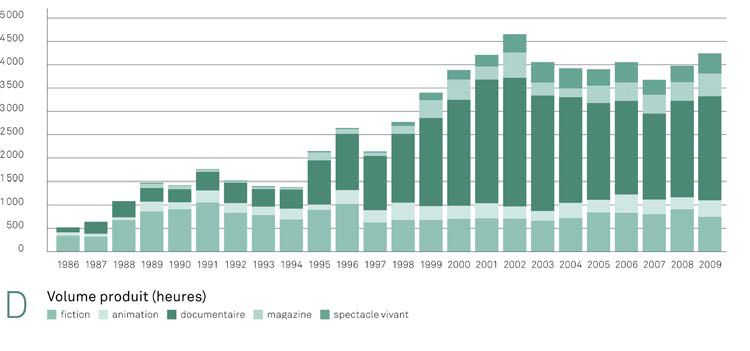

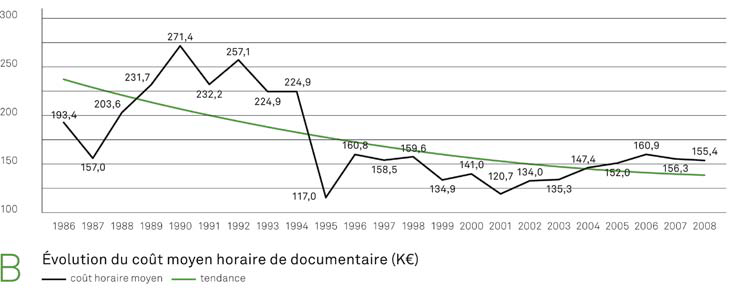

Développement du documentaire dans le paysage audiovisuel français

Encouragé par la naissance de nouvelles chaînes de télévision, le nombre de productions documentaires va passer de 100 heures en 1986 à 2.748h en 2002 puis se stabilisera à un niveau élevé. Cette progression spectaculaire va évidemment faire chuter le coût moyen de l’heure de programme. Malheureusement, la prolifération des chaînes, au lieu d’enrichir les propositions, conduit à un mimétisme de programmes. Dans la course à l’audimat, la stratégie est alors de proposer des programmes proches de ceux des concurrents pour capter leur public.

L’écriture se banalise pour le documentaire. La forme qui sortira du lot est celle du film d’enquête, en mode journalistique conduit par la parole, les images servant surtout à illustrer le propos. Certains des films dits documentaires devraient plutôt prendre le nom de films d’information documentée.

Les capteurs vidéo disponibles pour d'autres outils

Dans l’évolution de sa gamme d’appareils photo numériques, Canon lance en 2008 la deuxième version de son boîtier reflex professionnel : le 5D mark II. Celui-ci dispose d’une fonction vidéo au format HD. Avec un capteur 24×36 de qualité, cet appareil permet de retrouver –pour un prix tout à fait abordable– une profondeur de champ qui n’existait pas sur les caméras vidéo. Avec son rendu plus proche du cinéma, son image de mode progressif, l’appareil devient un modèle et s’invite dans la production de documentaires, mais aussi de fictions. Canon ne s’attendait pas à autant de succès. Il sera suivi de près par ses concurrents qui sortent tous leurs modèles. L’appareil photographique reflex numérique (DSLR pour Digital Single-Lens Reflex) est assez léger, mais le cadrage doit se faire à travers un écran situé à l’arrière et demande quelque équipement : épaulière, objectif, œilleton, adaptation à la prise de son, voire même enregistreur indépendant. La faible profondeur de champ conjuguée à la HD créée des difficultés de mise au point. Un autre problème est lié à la déformation de l’image lors des mouvements. Cela est dû rolling shutter, le principe de lecture ligne par ligne des informations du capteur.

Percevant le potentiel du marché, Canon met au point en 2011 la C300, une amélioration du DSRL. Inspirée des caméras cinéma comme la Red, la C300 ressemble un peu à une boîte à laquelle on ajoute les équipements souhaités. La caméra se porte souvent à bout de bras avec des objectifs stabilisés pour compenser les mouvements parasites. Comme pour les appareils photo, les épaulières proposées déportent la caméra vers l’avant et ne permettent pas de réglage pendant les prises. Dans un souci d’esthétique, la qualité d’image se perfectionne au dépend de l’ergonomie.

Avec la miniaturisation croissante, d’autres nouveautés arrivent sur le marché, notamment les action-cams popularisées par GoPro en 2010. D’une taille très réduite, ces caméras se collent partout et permettent des axes surprenants, elles passent sous l’eau, s’accrochent sous les ailes d’un avion, au fond d’un canoë…

Avec leur très grande profondeur de champ et leur très faible focale, elles sont généralement gagnantes là où prendre des images aurait semblé impossible. Pratiques mais illustratives elles ne donnent pas un rapport connivent avec le sujet mais plutôt un autre angle de regard, comparable à celui d’une caméra de vidéo surveillance. Ces action-cams peuvent rentrer dans des procédés filmiques comme la caméra cachée dans « Merci patron » de François Ruffin (2016) ou venir au service du propos, comme pour « Léviathan » (2012).

La vidéo a recours à la légèreté

Avec l’arrivée des drones, les images sont aussi possibles depuis le ciel. Depuis déjà très longtemps, les images aériennes sont utilisées, et notamment avec le système gyrostabilisé accroché à un hélicoptère comme le Cineflex utilisé dans « Home » par exemple, le documentaire de Yann Arthus-Bertrand (2009). Les images sont spectaculaires, elles nous proposent un point de vue poétique, cherchant à apporter un recul sur notre vie ici sur Terre. Ces images sont rares, elles coûtent chères.

Malgré sa haute technologie, le prix ridiculement bas des drones généralise son utilisation et, quelle que soit la qualité du cadre, l’image aérienne devient un recours très pratique et parfois même un peu systématique. À l’instar de la Cineflex, les drones utilisent souvent une seule courte focale, pour des raisons de poids et de stabilisation, ce qui ne donne pas toute la liberté des plans. Cependant, les drones permettent de magnifiques mouvements de caméra, parcourant des paysages ou décrivant le décor autour d’un sujet, aidé par le logiciel embarqué.

Alors, qui filme ?

L’image du documentaire cherche à se rapprocher de l’esthétique du cinéma de fiction.

Mais, si la fiction invente des histoires, voire des mondes imaginaires, le docu nous renseigne sur la vie. Or, s’il est possible de tout faire dire à un film documentaire1, comment croire à sa légitimité sans comprendre qui filme ? Plus le point de vue est assumé, plus le spectateur se sent libre de penser. En s’éloignant de sa caméra, l’opérateur ou le réalisateur se détache de son implication devant son sujet au profit de la technique toujours plus absorbante. On passe de filmer le réel à collecter le réel en image. Dans son livre de 2015 « Montage, la seule invention du cinéma » Jacques Aumont précise : “Nous sommes entrés dans une période où le règne de l’œil se voit contesté par celui de l’image, et où par conséquent le montage change de nature, puisqu’il ne s’agit plus tant de régler une succession de plans qu’une succession d’images. Or si le plan est responsable envers la réalité, l’image n’est responsable que d’elle-même.“

En parlant du règne de l’œil, Jacques Aumont fait allusion à l’histoire de toutes les recherches du cinéma, la question du point de vue, des perspectives, d’agencements scéniques, en fin de compte de toute la question du regard. Comme dans tous les domaines, la technique influence notre mode de vie, elle influence aussi notre regard : les caméras haute vitesse nous ont permis de mieux décrire des phénomènes physiques, les vues au microscope ou les lunettes astronomiques de mieux comprendre la vie. Le progrès technologique ouvre de vraies opportunités, il permet d’affiner nos outils pour assouvir notre curiosité. Mais, si son ergonomie n’est pas au service d’un regard sensible, il pourrait nous éloigner de notre humanité.

Thierry Massé, 2020

1William Karel s’est amusé de créer en 2002 un faux documentaire, « Opération lune » , détournant des entretiens de personnalités au sujet de la mission Apollo XI. La présentation officielle titre : “Ce film jette le trouble et nous rappelle le pouvoir des images et leur possible manipulation“. Le film remporte le Prix Adolf-Grimme en 2003.